一言で言うなら、平均抵抗とお考え下さい。血管は心拍に伴い血管収縮拡張をして血流を末梢まで届けていますが、抵抗は収縮期から拡張期にかけ変化します。実効的な栄養を運ぶ血流は平均抵抗に依存して増加、減少しますので、恒久的な抵抗値を観察するのに適しています。

数値が高いと抵抗性が高く、低いと抵抗性が低くなります。

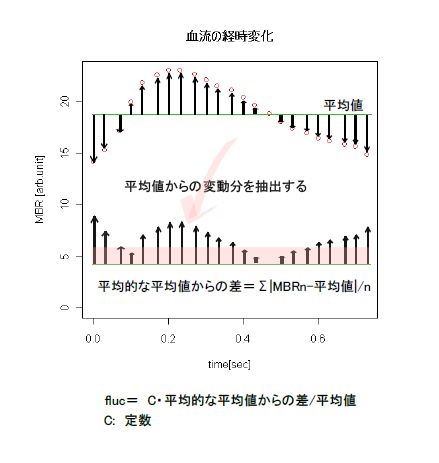

右図fluctuationの説明をご参照ください。

大きく変動しているものは値を高く表示し、低い変動を持つものは低く表示する評価量でAC/DCと同じような変動率をあらわしたものです。

式としては平均値から各標本値の差を積算し、平均値をとったものに見やすいように係数を乗じ、平均値で割った値です。

BOSやBOMの抵抗性の数値との違いは、fluctuationは一心拍中の血流の経時変化の各点に対して計算しているので、収縮期の抵抗のみならず、拡張期までの抵抗を反映している点です。このため平均抵抗と考えています。

平均値からの変動量を積算して、平均値で割っていますので、統計量で言うところの分散に近いものだというと御理解いただけるかと思います。

変動率マップを眼底血管について考えてみますと、動脈は静脈に対して変動が大きいので変動率の値が高めにでるようです。が、Skewほどきれいに動脈・静脈を分離できないようです。