一言でいえば、一心拍の血流の吹き抜けやすさです。数値が高いほど吹き抜けやすく抵抗性が低いと考えられ、低いと吹き抜けが弱く抵抗性が高いと考えます。

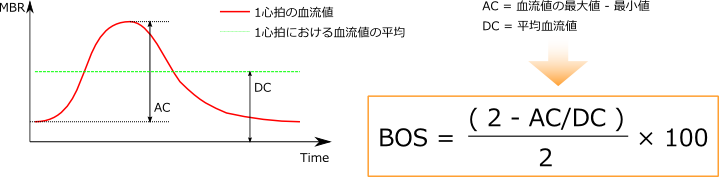

血流の変動(=血流の振幅)は心拍による血流のパワーに比例すると考えられ、このパワーにより収縮期に血管は最大拡張します。この血流変動は押し広げたときの血流(MAX)と、拡張期の定常流(MIN)の差です。心拍の圧力差により生じますから、この心拍による血流変動を血流の平均値で除したパラメータは血流の抵抗性(最大抵抗)であると考えられます。

この考えをもとにBOS(ボス:Blow Out Score)は一心拍の間に血管内を吹き抜ける血流量を評価するために開発された抵抗性のパラメータ*1です。テストのの満点を100点満点とするなら適度と考えられる80程度を最適値になるようにスケール変換した数値です。

BOSは血管抵抗に関する指標と考えられ、一心拍間にどれだけ血流が維持されているかを評価している値と考えられます。

どうように抵抗性を示すFluctuationとの違いは、BOSは収縮期の抵抗性を色濃く反映するのに対し、Fluctuationは拡張期が支配的な抵抗性であるという違いがあります。心臓からの押し込むポンプの抵抗性および単純な大血管の抵抗性を議論するにはBOSなどが向き、末梢の血管床の抵抗性を議論するときにはFluctuationが向くかもしれません。

BOSという名称は、臨床上、直感的に分かり易くするために、内科循環器への応用を精力的にご検討いただいている東邦大学医療センター佐倉病院様からご提案頂いた名称です。

BOSを導き出すための構成要素は、血流の定常成分(DC:平均血流量)と変動成分(AC:血流値の変動幅)です。

定常成分(DC)が高い場合、血流が安定して維持されていると評価され、BOSは高値を示します。

定常成分(DC)が低く、かつ変動成分(AC)が高い場合、血流が安定して維持されていないと評価され、BOSは低値を示します。

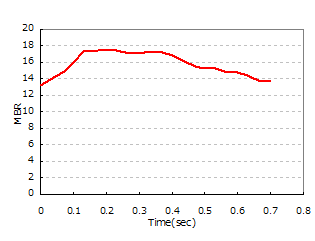

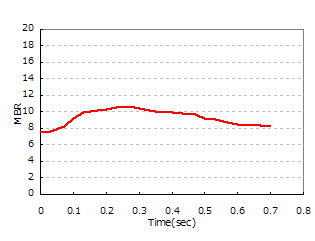

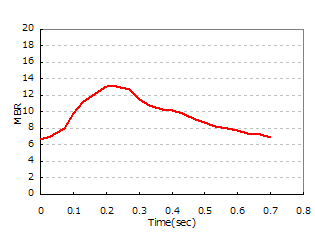

下記は年代別のサンプルで脈絡膜の血流波形です。

BOSと年齢との相関が報告*1されており、傾向として、BOSは加齢とともに低下していきます。

| 20代 | 30代 | 60代 |

|

|

|

| BOS=86 (AC=4 / DC=15) | BOS=83 (AC=3 / DC=9) | BOS=66 (AC=6 / DC=9) |

| 定常成分(DC)が高く、BOSは高値を示している。 | 20代と比較して、定常成分(DC)が低くなっており、BOSは低下している。 | 30代と比較して、変動成分(AC)が高くなっており、BOSは低下している。 |

また、BOSは動脈硬化・大血管の硬化を反映しているという報告*1 *3 *4があります。

加齢、動脈硬化、大血管の硬化とBOSは関連があり、加齢、硬化が進行するとBOSが低値になります。

すなわち、血流が定常的に維持されず、変動が大きくなるということが報告されています。

BOSの正常範囲は75の近傍にあると考えられていますが、健常者のデータと比較しながら、正常範囲の調査・検証を進める必要があります。

BOSの臨床上の意味については、様々な疾患パラメータと相関があると考えられており、研究が進められています。

視神経乳頭上血流のBOSについて、日内変動を検討した結果、朝-夕を比較し、BOSは朝に高い値を示すという報告*2があります。

最近の報告

*1 東邦大・佐倉 柴 友明、掘 裕一、西信 良嗣、前野 貴俊、高橋 真生

第64回 日本臨床眼科学会,2010

視神経乳頭血流に関連する因子の検討

*2 東邦大・佐倉 柴 友明、高橋 真生、掘 裕一、西信 良嗣、前野 貴俊

第27回日本眼循環学会,2010

レーザースペックルフローグラフィーにおける視神経乳頭上血流の日内変動

*3 東邦大・佐倉 金井 秀仁、柴 友明、出口 雄三、吉田 いづみ、芦澤 純也、日谷 光一郎、堀 裕一、西信 良嗣、

前野 貴俊、高橋 真生

第27回 日本眼循環学会,2010

内頸動脈内膜中膜厚・内頚動脈プラークと視神経乳頭上血流の関連性について

*4 東邦大・佐倉 柴 友明、堀 裕一、西信 良嗣、前野 貴俊、高橋 真生

第33回 日本高血圧学会総会,2010

Cardio ankle vascular indexと網膜循環の関連性 ‐眼循環と大血管循環の関連‐